1951年的秋天,北京中南海怀仁堂里,全国政协会议正开着。会场里坐满了干部将领,气氛庄严肃穆。讨论进行到一半,一个年轻的志愿军战士突然“噌”地站了起来,声音洪亮,带着点急切的山西口音:“报告!我有话说!”全场目光一下子聚到他身上。只见他脸膛黝黑,身板结实,一看就是前线摸爬滚打过的兵。

“咱这军装,那是部队的脸面啊!听说要省布料,把衣领衣兜都取消了?这可使不得!没个领子,像啥样子?冬天战士们冻得够呛,手往哪揣?连个暖手的地儿都没了!”他话说的直,像颗炮弹,把会场里的人都给震了一下。空气瞬间安静了。

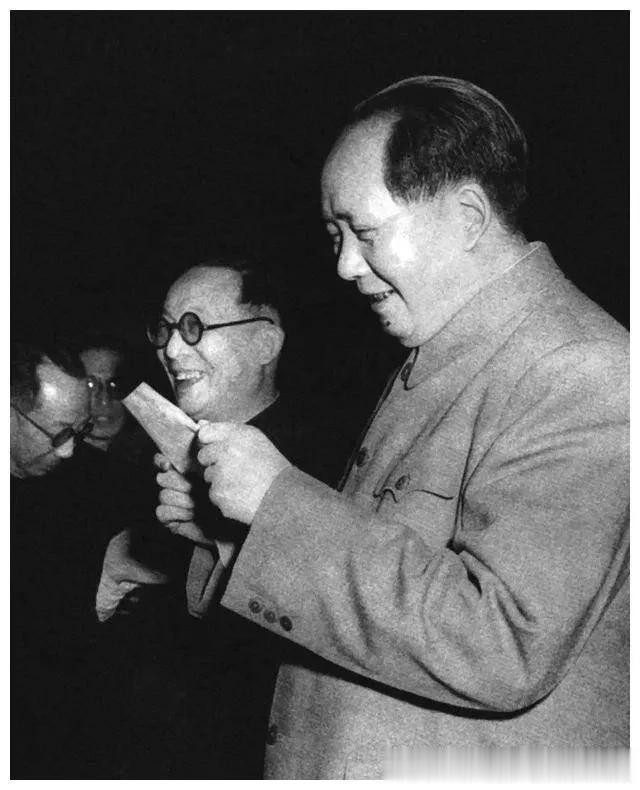

坐在主席台上的毛泽东同志放下手里的文件,饶有兴趣地打量着这个敢说话的愣头青战士,笑着问:“哦?这位小同志,很有想法嘛。你叫什么名字?哪个部队的?”

小伙子挺起胸膛,响亮地回答:“报告主席!我叫苏吊蛋!志愿军炮兵第31师401团1排排长!”

“苏吊蛋?”这名字一出,会场里有人憋不住,“噗嗤”一下笑出声来,又赶紧捂住了嘴。毛泽东也忍俊不禁,乐了:“哈哈,你就是那个在朝鲜专打美国佬坦克的英雄?好!打仗是好样的!不过嘛……”主席顿了顿,带着长辈般的温和笑意说,“你这名字,是有点不雅观喽。我给你改一个,好不好?”

黄土坡上的“吊蛋娃”

苏吊蛋这名字,打小就跟着他。1929年,他生在山西太原狄村一个贫苦农家。穷人家的孩子,爹娘怕不好养活,按老辈儿的说法,特意取个“吊蛋”。在山西土话里,这说的就是孩子皮实、淘气、上蹿下跳不消停。谁也没想到,这个带着点戏谑的名字,日后会和一场保家卫国的大战紧紧连在一起。

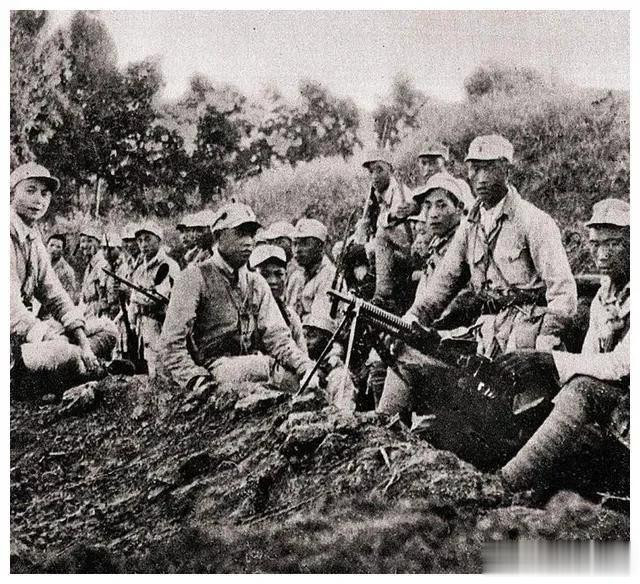

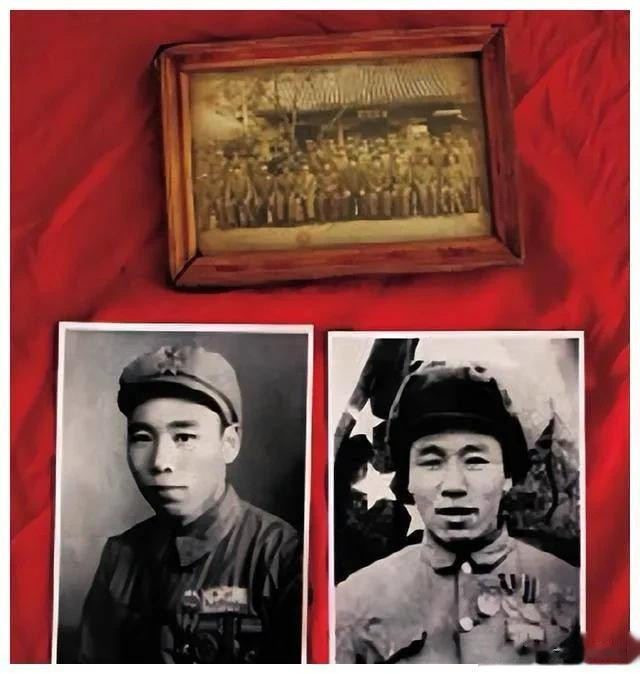

这个“吊蛋娃”骨子里就有股倔劲儿和血性。1945年,抗日烽火烧到吕梁山,才16岁,还是个半大孩子的他就瞒着家里,跑去参加了八路军吕梁军分区。当兵头一个月,就赶上打鬼子的伏击战,小伙子一点不含糊,跟着战友们一口气干掉了二十多个扫荡的日本兵。

真正的淬炼是在解放战争的炮火里。1948年打太原,那仗惨烈啊。苏吊蛋所在的营,在冶城碰上了敌人整师的反扑。子弹像泼水一样打过来,他大腿中了一枪,血呼呼往外冒。可看着战友们一个个倒下,他咬着牙,硬是拖着伤腿往前爬,硬是靠手榴弹端掉了敌人的机枪阵地!那场仗打下来,全营三四百号兄弟,就剩下寥寥几个。苏吊蛋的名字,被血与火刻在了一等功的战报上。转过年来,1949年,在狼坡山,敌人榴弹炮炸得天昏地暗。他带着五个战士,愣是顶着炮火冲上去,用捆在一起的手榴弹炸掉了敌人的指挥所,又立了个一等功。等新中国成立那会儿,他才21岁,已经是个身上挂满战功的共产党员了。

朝鲜雪原上的“铁拳”

朝鲜战争一爆发,苏吊蛋作为部队里的骨干,被挑进了新组建的反坦克炮部队。从步兵神枪手到反坦克炮长,这转变可不容易。他玩命地练,愣是把那门老旧的炮摸得跟自己胳膊似的熟。

1951年7月27日,朝鲜金华以北的甘凤里山谷,美军海军陆战队最精锐的坦克营,二十多辆“铁乌龟”轰隆隆地开了过来,钢铁洪流卷起漫天尘土。苏吊蛋他们连,只有四门老掉牙的反坦克炮,任务就是钉死在这里,挡住敌人!

“一千米……九百米……八百米……”观测员的声音绷得像拉紧的弦。“糟了!报告排长!通指挥部的电话线,被炸断了!”观测员脸都白了。美军的坦克炮管,在五百米的距离上已经看得清清楚楚。

苏吊蛋的心一下子沉到谷底。没命令就开炮,那是要掉脑袋的军纪!可再等?敌人的坦克眨眼就到跟前,整个阵地都得完蛋!他猛地一拳砸在掩体土墙上,震得灰尘簌簌往下掉,几乎是吼出来的:“不能等了!开炮!要枪毙,枪毙我苏吊蛋!”

“轰!”第一炮像长了眼睛,精准地砸在领头坦克的炮塔上!巨大的爆炸声在山谷里回荡。可这炮火也瞬间暴露了他们的位置。天上美军飞机像闻着血腥味的秃鹫,呼啸着俯冲下来,炸弹雨点般落下!阵地上顿时一片火海硝烟,两名装弹手当场倒在血泊里,一门炮的支架被炸得歪斜。

“排长!”战士们急红了眼。只见硝烟里,苏吊蛋像头被激怒的豹子,一个箭步扑到那门歪斜的火炮旁!压弹!瞄准!击发!“轰!轰!轰!轰!轰!”他咬着牙,一口气连发五炮!炮弹带着复仇的怒火呼啸而出。一辆看着就与众不同的指挥坦克,轰然起火爆炸,成了个大火球!另一辆坦克瘫在原地,黑烟滚滚。敌人的坦克群一下子乱了套,像没头的苍蝇。志愿军战士们趁机发起反击,一场恶战下来,硬是干掉了5辆坦克,歼敌两千多!

硝烟还没散尽,首长就来了,脸色铁青:“谁?是谁第一个开的炮?没命令擅自开火!”浑身是土,脸上黑一道红一道的苏吊蛋,推开护着他的战友,站得笔直:“报告!是我苏吊蛋!我接受处分!”他闭上眼,等着雷霆震怒。没想到,等来的却是首长用力拍在他肩膀上的大手,和一枚沉甸甸的“国际二等功”勋章!原来,他最后那五发炮弹,打掉的正是敌人的指挥中枢,那辆坦克里坐着个美军上校!从此,“打坦克英雄苏吊蛋”的名号,传遍了前线。

怀仁堂里,主席赐名

1951年国庆前夕,喜讯突然砸中了22岁的苏吊蛋:作为志愿军的战斗英雄代表,回国参加国庆观礼!当他穿着洗得发白的军装,踏进中南海灯火辉煌的宴会厅,看到毛主席端着酒杯,亲自向英雄们敬酒时,这个在枪林弹雨里眉头都不皱一下的硬汉,手激动得直哆嗦。

就是在这次政协会议的分组讨论上,他听到了那个关于取消军装衣领衣兜的提议,那股子耿直劲儿又上来了,才有了开头那一幕。

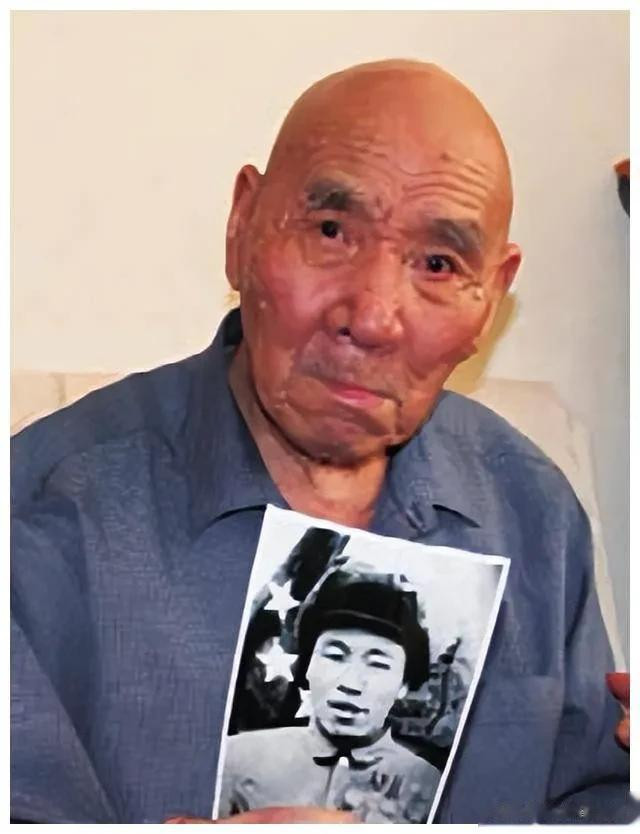

当毛主席笑着问他名字,他响亮地报出“苏吊蛋”时,会场里那阵没憋住的笑声,让他黝黑的脸庞也有点发烫。主席那句“英雄该配个好名字”,像一股暖流淌进他心里。只见主席铺开宣纸,提起毛笔,蘸饱了墨,略一沉吟,挥毫写下三个遒劲有力的大字:苏兆丹。

旁边的周总理看着字,笑着点头:“好!‘兆’是众多、盛大,‘丹’是红色、赤诚。兆丹,兆丹,寓意革命事业红红火火,前途光明!好名字!” 从那一刻起,“苏吊蛋”成了尘封的往事,苏兆丹,这个承载着领袖期许和国家荣誉的名字,将伴随他走过漫长的人生。

勋章蒙尘,沉默的脊梁

朝鲜停战后,组织上送苏兆丹去辽阳速成中学深造,这是要重点培养他啊。然而,命运的轨迹在1955年陡然急转。他所在的军校突然撤销,而他原本所属的部队还在朝鲜,一时间,他竟然成了“找不到娘家”的人。这道坎,对英雄来说,比战场上的炮火更难跨越。

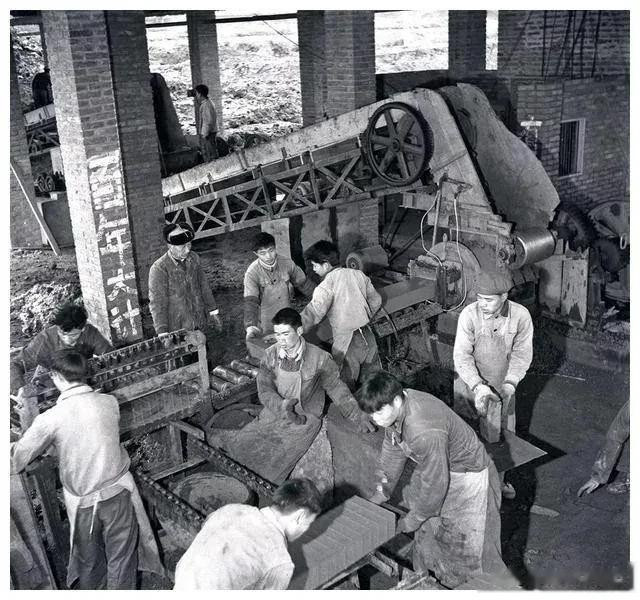

揣着那张写着主席赐名的纸条和沉甸甸的军功章,苏兆丹默默回到了太原老家狄村。英雄的光环褪去,他成了一个普通的壮劳力,在村里的砖瓦厂干起了最累的活:搬砖、运泥坯。窑火熊熊,烤得人汗流浃背,他弓着腰,一趟趟地搬运,汗水砸在滚烫的泥地上,瞬间就干了。整整六年,工友们只知道这个沉默寡言、干活不惜力的汉子叫“老苏”,没人知道他曾是主席亲自改名、在朝鲜战场令美军坦克胆寒的英雄。

1961年,厄运再次降临。因为耿直举报了领导亲戚“吃空饷”的问题,他反遭诬陷,被开除了公职。回到村里种地,掏大粪、插秧、挑担子……什么脏活累活都干。村里人冷眼旁观,风言风语像刀子。最难熬的是冬天,年轻时在战场上留下的腿伤,里面还嵌着没取出来的弹片,寒气一浸,疼得钻心。多少个寒冷刺骨的夜晚,他就蜷在冰冷的土炕上,一遍遍摩挲着那张早已被汗水浸得发黄、边缘磨损的纸条,上面“苏兆丹”三个字依旧清晰。主席那带着笑意的声音仿佛又在耳边响起,成了他熬过漫漫长夜唯一的暖意。

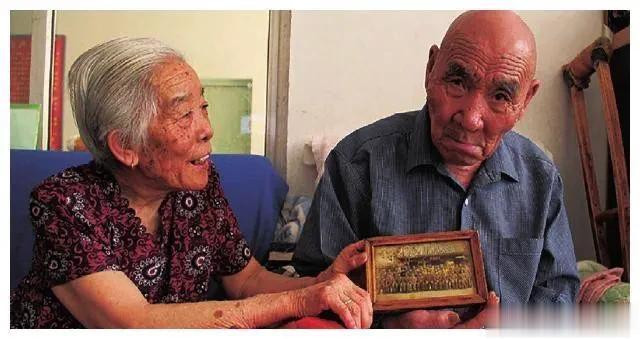

历史的阴霾终会散去。1978年,老部队的同志几经周折,终于在太原郊外的稻田里找到了他。那时,这位昔日的战斗英雄,正佝偻着腰,在泥水里艰难地插着秧,满身泥泞,面容苍老。部队为他平了反,安排他到太原耐火材料厂工作。重新穿上工装,他依然是最早到车间的那个人,把设备擦得锃亮,把地扫得一尘不染。直到2000年左右,一次“寻找英雄”的活动,苏兆丹的事迹才渐渐被更多人知晓。

2011年,中国共产党建党90周年。太原市委大礼堂里灯火辉煌,掌声如潮。82岁的苏兆丹,坐在轮椅上,被缓缓推上领奖台。他胸前,那些尘封多年的旧勋章,在明亮的灯光下,终于重新闪烁出微弱却坚定的光芒。主持人高声宣读:“战斗英雄苏兆丹——当选为100位为太原解放和建设做出突出贡献的共产党员!”

老人颤抖着双手接过那本鲜红的证书。台下是雷鸣般的掌声和无数崇敬的目光。

有记者把话筒递到他嘴边:“苏老,获得这份荣誉,您有什么感想?”老人沉默了片刻,嘴唇微微翕动,声音不高,却清晰地传到每个人耳中:“比起那些埋在朝鲜回不来的战友我够幸运了”